Клещевой сыпной тиф сыпь

Описание заболевания

Сыпной тиф – это болезнь инфекционного происхождения из разновидностей риккетсиозов, вызванная укусами клещей, характеризующаяся относительно легким течением с поражением преимущественно лимфатических узлов и кожными высыпаниями. Другими названиями заболевания, которые встречаются в медицинской практике и быту могут быть: клещевой риккетсиоз, сибирский клещевой сыпной тиф, восточный сыпной тиф.

Заболевание относится к типичным зоонозам, потому что циркуляция возбудителя и заболеваемость регистрируется только среди мелких грызунов в природных условиях. Это могут быть суслики, хомяки, полевые мыши, бурундуки, полевки. Человек попадает в этот природный круг случайно после укуса клеща. Поэтому клещевой сыпной тиф относится к заболеваниям с природной очаговостью и привязан к определенным территориям, где постоянно циркулируют возбудители. Это некоторые области Сибири, Красноярский, Хабаровский, Приморский край, Туркмения, Армения, Казахстан, Монголия.

Переносчиками инфекции между здоровыми и больными животными являются иксодовые клещи. Распространенность заболевания в природных условиях настолько широка, что каждый пятый представитель клещей оказывается инфицированным. Это объясняет достаточно высокую частоту случаев клещевого сыпного тифа среди людей, проживающих в пандемичных зонах. Она составляет в среднем 200-300 случаев на 100 тысяч населения за год. Значительное количество жителей обладают стойким естественным иммунитетом, поэтому болеют в основном приезжие и лица с ослабленным иммунитетом.

Патогенез заболевания определяют патогенные свойства риккетсий. Они попадают в организм человека через рану кожи, которая остается после укуса клеща. Это место называют первичным аффектом, так как здесь возникают первые воспалительные изменения при контакте тканей с возбудителями. При этом происходит распространение патогенов по лимфатическим путям в коллекторы лимфатических узлов регионарного порядка. Результатом таких процессов может стать лимфангоит рядом с первичным аффектом, и увеличение лимфоузлов. В них происходит размножение риккетсий с регулярным выбросом в системный кровоток и разнесением по всему организму.

Особенность инфекционных агентов при клещевом сыпном тифе в сохранении тропности к эндотелию сосудов, как при эпидемическом сыпном тифе, но значительно меньшими патогенно-токсигенными свойствами. Основными патогенетическими звеньями заболевания являются микроциркуляторные расстройства в результате поражения капилляров, воспаления в них и повышенной проницаемости, а также незначительная интоксикация, возникающая при разрушении возбудителей иммунными клетками организма. Поэтому их распространение в организме протекает относительно благоприятно и никогда не вызывает тяжелых осложнений.

Симптомы клещевого сыпного тифа

Период инкубации возбудителей клещевого сыпного тифа, который длится с момента укуса клеща до появления первых проявлений болезни, составляет от 3-4 дней до недели. В это время, кроме незначительного воспаления кожи в месте укуса, больных ничего более не беспокоит. Клиническая картина развивается внезапно и достаточно остро.

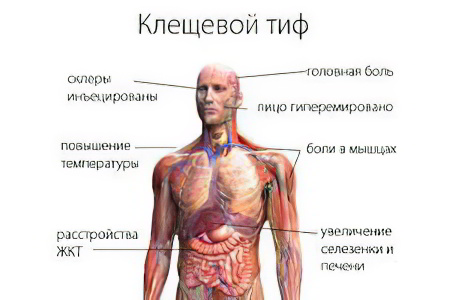

При этом появляются такие симптомы сыпного тифа:

Гипертермическая реакция. В большинстве случаев температура гектическая (39%С и более), постоянная или перемежающая. Длительность лихорадочного периода может составлять до двух недель, если не лечить больного. Через несколько дней после появления цифры температуры немного снижаются, она приобретает постоянство;

Легкий озноб с мышечными и головными болями. Возникают синхронно с гипертермией и уменьшаются с её снижением;

Умеренная одутловатость лица на фоне его гиперемии;

Инфильтративно-воспалительные изменения мягких тканей в зоне укуса клеща – первичный аффект. Его никогда не должно быть после укуса клеща, который не инфицирован патогенными риккетсиями. Само место укуса превращается в небольшую язву под черным струпом, а вокруг него расположена 2-х-3-х миллиметровая полоска гиперемии кожи;

Гиперемия конъюнктивы и слизистой ротоглотки с усиленным и застойным сосудистым рисунком;

Кожная сыпь. Представлена истинным полиморфизмом первичных элементов: розеолы, мелкие папулы, пятна, диаметром до нескольких миллиметров. Их появление отмечается на 4-5 день после появления температуры. Характерны постоянные подсыпания новых элементов. Геморрагическая сыпь не характерна. Первые высыпания появляются на коже конечностей, откуда происходит их распространение на другие участки;

Увеличение лимфатических узлов, в первую очередь, регионарных по отношению к месту укуса;

Тахикардия или брадикардия. Аритмии возникают редко. Артериальное давление может незначительно снижаться;

Симптомы поражения нервной системы: заторможенность, головная боль, апатия, нарушения сна. Помрачение сознания и менингеальные признаки возникают крайне редко.

Возбудитель клещевого сыпного тифа

Клещевой сыпной тиф вызывается патогенными микроорганизмами из группы риккетсий. Конкретный их вид – Rickettsia sibirica. Она обладает общими свойствами, характерными для всех представителей риккетсий. Единственное отличие – умеренные вирулентные способности. Поэтому её попадание в организм не вызывает тяжелых проявлений.

По морфологическому строению Rickettsia sibirica представляет собой грамотрицательную палочку с аэробным типом метаболизма. Единственным природным резервуаром для нее является организм грызунов. Иксодовые клещи выполняют роль переносчика инфекции, что обеспечивает её постоянную циркуляцию на определенной территории. Этот вид риккетсий очень устойчив во внешней среде по отношению к действию высоких и низких температур. Разные штаммы могут обладать различными вирулентными и патогенными свойствами, определяя клиническое течение болезни.

В большинстве случаев заболевания Rickettsia sibirica своевременно верифицируется иммунными клетками организма. Её разрушение не вызывает освобождения опасных эндотоксинов. Это позволяет организму самостоятельно справится с патогеном, даже при отсутствии лечения. В результате возникает стойкий иммунитет в виде антител к антигенным компонентам данного вида риккетсий, который остается пожизненно.

Профилактика клещевого сыпного тифа

Предотвратить клещевой сыпной тиф может помочь такой комплекс неспецифических профилактических мероприятий:

Борьба с грызунами;

Предотвращение укусов клещей во время пребывания в очагах, пандемичных по клещевому сыпному тифу: использование отпугивающих средств химической природы и эфирных масел, одежда должна максимально закрывать открытые части тела, периодические осмотры поверхности одежды с целью обнаружения и удаления клещей;

Прием тетрациклина в лечебных дозах при развитии на месте укуса клеща первичного аффекта;

Специфической профилактики клещевого сыпного тифа не существует.

Автор статьи: Данилова Татьяна Вячеславовна | Инфекционист

Автор статьи: Данилова Татьяна Вячеславовна | Инфекционист

Образование:

в 2008 году получен диплом по специальности «Лечебное дело (Лечебно-профилактическое дело)» в Российском исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Тут же пройдена интернатура и получен диплом терапевта.

Наши авторы

Источник

Клещи – переносчики ряда опасных заболеваний, одним из которых является клещевой тиф. В зависимости от возбудителя, различают сыпной и возвратные тифы. Симптоматика у инфекционных болезней схожая: лихорадочное состояние, сыпь, интоксикация организма. Отличие заключается в длительности недуга и виде бактерий.

Возвратный тиф – описание, симптомы

Переносчиками заболевания являются преимущественно аргасовые клещи (Argasidae), среди которых наиболее известный вид – поселковый. Возбудители инфекции – боррелии, спирохеты. Паразиты заражаются от грызунов, сами являются резервуарами спирохет и остаются инвазивными на протяжении 10 лет.

На заметку! Возвратным тифом человек может заразиться и от головных, платяных вшей. В этом случае речь идет об эпидемическом возвратном тифе.

Заражение человека клещевым возвратным тифом происходит во время укуса. В процессе кровососания микроорганизмы со слюной клеща попадают в ранку, кровотоком распространяются по всему организму, проникают в сосуды, интенсивно размножаются. После этого происходит массовый выброс боррелий в периферическую кровь, где они разрушаются и погибают, провоцируя приступ лихорадки у человека. Часть резистентных микроорганизмов продолжает свое существование и размножение, что обусловливает повторение приступов. Рецидивы повторяются несколько раз.

Симптомы клещевого возвратного тифа:

- Длительность инкубационного периода 5 – 15 дней. Первый выраженный лихорадочный синдром длится 3 – 4 дня, реже 6 суток. У пациента отмечается жар, сменяющийся ознобом, сильная головная боль, ломота в суставах, мышцах, высокая температура. На коже появляется сыпь, вовлекается нервная система, что проявляется нарушением концентрации внимания, психическими расстройствами. Возможно обострение хронических заболеваний сердца, печени, развитие бронхита или пневмонии.

- По окончании первого приступа температура пациента нормализуется, общее самочувствие улучшается.

- Через 4 – 8 дней лихорадочный приступ возобновляется. При клещевом возвратном тифе их может быть более 4. Если источником заражения выступали вши – количество приступов ограничивается 2 и наступает выздоровление.

Клещевой сыпной тиф – симптоматика

У этого заболевания есть несколько синонимов: сибирский клещевой тиф, риккетсиоз, клещевой тиф Северной Азии, дальневосточная лихорадка, приморский тиф. Возбудитель – микроорганизмы риккетсии. Это промежуточное звено между вирусами и бактериями, способны поражать не только внешнюю оболочку клетки, но и цитоплазму, ядро. Симптомы клещевого сыпного тифа схожи с симптоматикой возвратного, но есть и существенные отличия:

- Риккетсии попадают в рану со слюной клеща и начинают размножаться. На месте укуса возникает болезненность, возможен зуд, гиперемия. Через несколько дней ранка покрывается черной корочкой.

- По завершении инкубационного периода (2 – 6 дней) рикетсии проникают в лимфатические узлы, что приводит к их увеличению. Так как клещи преимущественно присасываются в области шеи, увеличение лимфоузлов отмечается в этой зоне.

- Далее инфекция разносится по всему организму, у больного повышается температура, возникают мышечные, суставные, головные, абдоминальные боли. На стопах и ладонях появляется сыпь, впоследствии она распространяется по всему телу, начинает кровоточить. У пациентов краснеют глазные склеры, отекает лицо.

- В среднем длительность лихорадочного синдрома продолжается до 8 дней. У некоторых больных до 18 суток.

Диагностика

Важно дифференцировать эпидемиологию инфекционных болезней. При сборе анамнеза врач-инфекционист осматривает место укуса клеща, выясняет факт пребывания пациента в эндемичных районах, учитывает клиническую картину.

Диагностика основывается на лабораторных исследованиях биоматериала клеща, крови пациента.

Терапия

Лечение клещевого сыпного тифа и возвратного тифа осуществляется в стационарных условиях в инфекционном отделении. Пациенту показан постельный режим, обильное питье, сбалансированное дробное питание. Схема лечения подразумевает:

- Антибиотикотерапия. Для устранения возбудителей: боррелий и риккетсий хорошо зарекомендовали себя антибиотики тетрациклинового ряда. Их принимают до нормализации температуры. Минимальный курс – 3 суток. Лечение возвратного тифа может быть дополнено мышьяковистыми препаратами. В большинстве случаев пациент принимает таблетированные формы, но в зависимости от состояния организма и самочувствия больного врач может назначить внутривенное введение лекарств.

- По показаниям назначают жаропонижающие и антигистаминные препараты, антикоагулянты, проводят детокс организма с применением глюкозы, аскорбиновой кислоты.

На фоне приема антибиотиков улучшения состояние отмечается уже на 3 день. Для полного выздоровления необходимо провести в больнице 10 дней.

Прогноз

При своевременной терапии последствия для пациента благоприятные. После заражения сыпным тифом вырабатывается стойкий иммунитет, при возвратном тифе возможность повторного заражения через 2–3 года не исключается.

Летальные исходы после таких заболеваний регистрируются в странах с низким экономическим развитием.

Если не лечить болезнь, возможны последствия в виде психических расстройств, миокардита, пневмонии, нарушении функций печени, селезенки, парезов.

Профилактика

В эндемичных районах с целью профилактики вспышки заболевания осуществляют дератизацию, обработку лесополос, газонов, скверов, парков от клещей.

В сезон активности паразитов – с мая по сентябрь, во время посещения излюбленных мест обитания клещей важно придерживаться простых правил:

- Пользоваться репеллентами и акарицидными средствами для обработки одежды, кожи.

- Надевать одежду светлых тонов. Куртки, рубашки с длинным рукавом и манжетами. Брюки заправлять в ботинки, сапоги, носки.

- Периодически проводить осмотр обмундирования на предмет выявления ползущего клеща.

- В случае присасывания паразита правильно извлечь его и отдать на лабораторный анализ.

Источник

Синонимы: клещевой риккетсиоз, клещевой риккетсиоз Сибири, приморский клещевой

риккетсиоз, сибирский клещевой сыпной тиф, дальневосточная сыпная клещевая

лихорадка, восточный сыпной тиф; sibirian tick typhus, tick-borne rickettsiosis

of North Asia — англ.

Клещевой сыпной тиф Северной Азии — острая риккетсиозная болезнь,

характеризующаяся доброкачественным течением, наличием первичного аффекта,

регионарного лимфаденита и полиморфной сыпи.

Этиология. Возбудитель — Rickettsia sibirica был

открыт в 1938 г. О.С. Коршуновой. Как и другие возбудители группы пятнистых

лихорадок, паразитирует как в цитоплазме, так и в ядре пораженных клеток.

В антигенном отношении отличается от других риккетсий этой группы. Содержит

в своем составе токсическую субстанцию. Характеризуется свойствами,

общими для всех риккетсий. Способна длительно сохраняться во внешней среде

при низких температурах (до 3 лет). Хорошо сохраняется в высушенном состоянии.

Вирулентность отдельных штаммов существенно различается.

Эпидемиология. Заболевание относится к зоонозам с природной

очаговостью. Природные очаги выявлены в Приморском, Хабаровском и Красноярском

краях, в ряде областей Сибири (Новосибирская, Читинская, Иркутская и др.),

а также в Казахстане, Туркмении, Армении, Монголии. Резервуаром риккетсий

в природе являются около 30 видов различных грызунов (мыши, хомяки, бурундуки,

суслики и пр.). Передача инфекции от грызуна к грызуну осуществляется иксодовыми

клещами (Dermacentor nuttalli, D. silvarum и др.). Зараженность клещей

в очагах достигает 20% и более. Заболеваемость в зоне обитания клещей колеблется

от 71,3 до 317.на 100000 населения в год. Иммунная прослойка населения

в природных очагах колеблется от 30 до 70%. Риккетсии сохраняются в клещах

длительное время (до 5 лет), осуществляется трансовариальная передача риккетсий.

В передаче инфекции человеку участвуют не только взрослые клещи, но и нимфы.

Передача риккетсий от клещей грызунам происходит при кровососании. Человек

инфицируется во время пребывания его в местностях естественного обитания

клещей (кустарники, луга и т. д.), при нападении на него инфицированных

клещей. Наибольшая активность клещей отмечается в весенне-летнее время

(май—июнь), чем и обусловлена сезонность заболеваемости. Заболеваемость

носит спорадический характер и встречается преимущественно среди взрослых.

Заболевают не только сельские жители, но и выезжающие за город (садовые

участки, отдых, рыбалка и т. д.). В последние годы в России ежегодно регистрируют

около 1500 заболеваний клещевым риккетсиозом.

Патогенез. Воротами инфекции является кожа в месте укуса клеща

(редко заражение происходит при втирании риккетсий в кожу или конъюнктиву).

На месте внедрения образуется первичный аффект, далее риккетсий продвигаются

по лимфатическим путям, обусловливая развитие лимфангоитов и регионарного

лимфаденита. Лимфогенно риккетсий проникают в кровь и затем в эндотелий

сосудов, вызывая изменения такого же характера, как при эпидемическом сыпном

тифе, хотя они значительно менее выражены. В частности, отсутствует некроз

сосудистой стенки, редко возникают тромбозы и тромбогеморрагический синдром.

Эндопериваскулит и специфические гранулемы наиболее выражены в коже и значительно

в меньшей степени в головном мозге. Аллергическая перестройка более выражена,

чем при эпидемическом сыпном тифе. Перенесенное заболевание оставляет стойкий

иммунитет, повторных заболеваний не наблюдается.

Симптомы и течение. Инкубационный период колеблется от 3 до

7 дней, редко — до 10 дней. Продромальные явления отсутствуют (за исключением

первичного аффекта, который развивается вскоре после укуса клеща). Как

правило, заболевание начинается остро, с ознобом повышается температура

тела, появляется общая слабость, сильная головная боль, боли в мышцах и

суставах, нарушается сон и аппетит. Температура тела в первые 2 дня болезни

достигает максимума (39—40°С) и далее сохраняется как лихорадка постоянного

типа (редко ремиттирующего). Длительность лихорадки (без лечения антибиотиками)

чаще бывает от 7 до 12 дней, хотя у отдельных больных она затягивается

до 2—3 нед.

При осмотре больного отмечается нерезко выраженная гиперемия и одутловатость

лица. У части больных наблюдается гиперемия слизистой оболочки мягкого

неба, язычка, миндалин. Наиболее типичными проявлениями является первичный

аффект и экзантема. При укусе незараженных клещей первичный аффект никогда

не развивается, наличие его указывает на начало инфекционного процесса.

Первичный аффект представляет собой участок инфильтрированной умеренно

уплотненной кожи, в центре которого виден некроз или небольшая язвочка,

покрытая темно-коричневой корочкой. Первичный аффект возвышается над уровнем

кожи, зона гиперемии вокруг некротизированного участка или язвочки достигает

до 2—3 см в диаметре, но бывают изменения всего 2—3 мм в диаметре и обнаружить

их довольно трудно. Далеко не все больные отмечают сам факт укуса клеща.

Заживление первичного аффекта происходит через 10—20 дней. На месте его

может быть пигментация или шелушение кожи.

Характерным проявлением болезни является экзантема, которая

наблюдается почти у всех больных. Появляется она обычно на 3—5-й день,

редко на 2-й или 6-й день болезни. Вначале она появляется на конечностях,

затем на туловище, лице, шее, ягодицах. На стопах и ладонях сыпь наблюдается

редко. Сыпь обильная, полиморфная, состоит из розеол, папул и пятен (до

10 мм в диаметре). Геморрагическое превращение элементов сыпи и появление

петехий наблюдается редко. Иногда имеется «подсыпание» новых элементов.

Сыпь постепенно исчезает к 12—14-му дню от начала болезни. На месте пятен

может быть шелушение кожи. При наличии первичного аффекта обычно удается

обнаружить и регионарный лимфаденит. Лимфатические узлы увеличены до 2—2,5

см в диаметре, болезненны при пальпации, не спаяны с кожей и окружающими

тканями, нагноения лимфатических узлов не отмечается.

Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается брадикардия, снижение

АД, аритмии и изменения сердечной мышцы по данным ЭКГ отмечаются редко.

Изменения центральной нервной системы отмечаются у многих больных, но не

достигают такой степени, как это бывает при эпидемическом сыпном тифе.

Больных беспокоит сильная головная боль, бессонница, больные заторможены,

возбуждение отмечается редко и лишь в начальный период болезни. Очень редко

выявляются нерезко выраженные менингеальные симптомы (у 3—5% больных),

при исследовании цереброспинальной жидкости цитоз обычно не превышает 30—50

клеток в 1 мкл. Со стороны органов дыхания выраженных изменений нет. Увеличение

печени наблюдается у половины больных, селезенка увеличивается реже (у

25% больных), увеличение выражено умеренно.

Течение болезни доброкачественное. После снижения температуры

до нормы состояние больных быстро улучшается, выздоровление наступает быстро.

Осложнений, как правило, не наблюдается. Даже до применения антибиотиков

летальность не превышала 0,5%.

Диагноз и дифференциальный диагноз. Эпидемиологические предпосылки

(пребывание в эндемичных очагах, сезонность, укусы клешей и др.) и характерная

клиническая симптоматика в большинстве случаев позволяют диагностировать

заболевание. Наибольшее диагностическое значение имеют первичный аффект,

регионарный лимфаденит, обильная полиморфная сыпь, умеренно выраженная

лихорадка и доброкачественное течение.

Дифференцировать необходимо от клещевого энцефалита, геморрагической

лихорадки с почечным синдромом, брюшного и сыпного тифов, лихорадки цуцугамуши,

сифилиса. Иногда в первые дни болезни (до появления сыпи) ставят ошибочный

диагноз гриппа (острое начало, лихорадка, головная боль, гиперемия лица),

однако отсутствие воспалительных изменений верхних дыхательных путей и

появление сыпи позволяют отказаться от диагноза гриппа или ОРЗ. Эпидемический

сыпной тиф и лихорадка цуцугамуши протекают значительно тяжелее с выраженными

изменениями центральной нервной системы, с геморрагическим превращением

элементов сыпи, что не характерно для клещевого сыпного тифа Северной Азии.

При сифилисе отсутствует лихорадка (иногда может быть субфебрильная температура),

признаки общей интоксикации, сыпь обильная, полиморфная (розеолы, папулы),

сохраняющаяся длительное время без особой динамики. Геморрагическая лихорадка

с почечным синдромом отличается выраженным поражением почек, болями в животе,

геморрагическим характером сыпи. Для подтверждения диагноза используют

специфические серологические реакции: РСК и РИГА с диагностикумами из риккетсий.

Комплементсвязывающие антитела появляются с 5-10-го дня болезни, обычно

в титрах 1:40-1:80 и в дальнейшем нарастают. После перенесенного заболевания

они сохраняются до 1-3 лет (в титрах 1:10—1:20). В последние годы наиболее

информативной считается непрямая реакция иммунофлюоресценции.

Лечение. Как и при других риккетсиозах, наиболее эффективными

являются антибиотики тетрациклиновой группы. Это можно использовать даже

для диагностических целей: если при назначении тетрациклинов через 24—48

ч не наступает улучшения и нормализации температуры тела, то можно исключить

диагноз клещевого сыпного тифа Северной Азии. Для лечения назначают тетрациклин

в дозе 0,3—0,4 г 4 раза в сутки в течение 4—5 дней. При непереносимости

антибиотиков тетрациклиновой группы можно использовать левомицетин, который

назначают внутрь по 0,5—0,75 г 4 раза в день в течение 4—5 дней. Антикоагулянты

не назначают, необходимость в них возникает лишь в редких случаях тяжелого

течения или при развитии геморрагического синдрома.

Прогноз благоприятный. Даже до введения в практику антибиотиков

летальность не превышала 0,5%. Выздоровление полное, резидуальных явлений

не наблюдается.

Профилактика и мероприятия в очаге. Проводят комплекс противоклещевых

мероприятий. Лица, работающие в природных очагах, должны использовать защитную

одежду, предохраняющую человека от заползания клещей на его тело. Периодически

необходимо проводить само- и взаимоосмотры с целью удаления заползших на

одежду или тело клешей. При использовании обычной одежды рекомендуется

рубашку заправить в брюки, затягиваемые ремнем, плотно застегнуть ворот,

брюки заправить в сапоги, рукава завязать бечевкой или затянуть резинкой.

Лицам, подвергшимся укусам клещей и у которых обнаружен первичный аффект,

можно назначить курс тетрациклина, не дожидаясь развития болезни. Специфическая

профилактика не разработана.

вверх

Источник